Es 1924. Ahora su hijo es muchas cosas. Por ejemplo: una pila de libros que nadie lee. O el cuerpo oculto en un ataúd, el cual hacen descender a la tierra entre cuatro hombres que aflojan y tensan cuerdas enlodadas. O las lágrimas que sus hijas se secan en las mangas de sus abrigos, y también la tristeza que asfixia a su esposa, abrazada a una de ellas, quien seguro no deja de pensar que lo que va en el interior de la caja de madera es un niño enfermizo. O tal vez, se le ocurre a Hermann Kafka, las horas que su hijo pasó con su novia, aquella mujer que lo acompañó en las últimas semanas de la enfermedad. O las casi cien personas recargadas en tumbas y entre los famélicos árboles del Nuevo Cementerio Judío, rostros conocidos y desconocidos, los cuales también siguen con los ojos el descenso de aquel “poeta” que apenas tornaba a ser grande.

También su hijo podría ser el cielo oscuro, las nubes furiosas, que en cualquier momento conseguirían desatar una tormenta que lastimaría a Franz, su Franz, si éste no se encontrara ya lejos de todo peligro.

Lo que sí es que nunca dejó de ser un niño contestón, aunque haya muerto siendo un adulto. Hermann no se siente tranquilo, nunca tuvieron una buena relación. Cuando aún era pequeño siempre tenía miedo de abrazarlo, de encariñarse mucho –durante esos años, Julie y él perdieron otros dos varones, ambos a las pocas semanas de nacidos–, así que mientras Franz fue creciendo se creó entre ellos una distancia parecida a la de un océano; en especial, porque su hijo enfocó sus energías a una materia que a Hermann le importaba poco: la literatura. Franz siempre andaba por la casa con un libro en la mano, siempre los sacaba en sus paseos; Hermann nada más lo veía cruzar por los pasillos y se decía a sí mismo que seguro era una afición temporal: ¿qué buscaría aprender de los libros que no pudiera encontrar en el mundo que lo rodeaba? Puras idioteces, se respondía. Se lo dejó claro en muchas ocasiones. Y sólo logró que Franz se refugiara más en ellos, que representaran una forma de subversión. Hasta que decidió escribirlos. Entonces, la masa de agua que los separaba se volvió más grande, hizo imposible entablar comunicación que no fuera a gritos o en cartas llenas de veneno que terminaron en el momento en que Ottla, una de sus hijas, le dio la noticia: Franz tenía tuberculosis. Franz podría estarse muriendo. Hermann aún recordaba el momento cuando tuvo la carta en su mano y sintió como si el mundo se volteara de cabeza, de la misma manera que si los zorros se lanzaran sobre las escopetas, y lo único que se le ocurrió hacer fue escribirle a su hija que ocultara la situación a su madre. Una instrucción inútil, por supuesto. Luego todo se volvió médicos y sanatorios y estar en comunicación constante; de pronto, Franz y tuberculosis fueron palabras intercambiables.

Hermann, quien desde hacía años sufría del corazón, jamás pensó que su hijo fuera a adelantarlo en la decadencia, que lo vería enflaquecido al punto de que ni siquiera pudiese reconocerlo cuando, antes del final, Franz pasó algunos días en la casa Oppelt. A pesar de eso, su hijo continuaba viviendo: se juntó con una mujer llamada Dora, quien lo acompañó en esas últimas semanas –y ahora estaba a un lado de sus hijas–, y también siguió escribiendo y no publicó en vida más que algunos cuentos. Quizás estos fueron parte de su enfermedad, pensó Hermann en su momento, quizá fueron los que la detonaron. Hasta que un día Dora llamó para informarles que Franz acababa de morir. El joven Klopstock estaba con ella e iban a iniciar los trámites para trasladar el cuerpo.

Hermann mira a los asistentes y le incomoda su silencio. Lo dejan a solas con sus pensamientos igual que si una mariposa negra se posara en su interior. Observa que Ottla, su hija menor, se sostiene con un abrazo de Vallie, su hermana. Ottla lo mira de manera sostenida, quizá con preocupación. Herman huye de sus ojos. No sólo le dejan el silencio, sino también las miradas acusatorias. Miradas que le duelen desde que la noche anterior cometió el error de, al fin, abrir uno de los libros de su hijo: iba caminando por el pasillo, frotando los lomos del librero con los dedos, cuando llegó a la esquina donde guardaba los que él escribió. Franz Kafka era un cúmulo de libros olvidados y llenos de polvo.

En ese momento, Hermann siente que alguien lo mira desde una orilla del cortejo, lejos del círculo central de la familia y los amigos más cercanos. Uno de los invitados lo inspecciona con insistencia; éste se ha recargado en un árbol de cuya raíz surge una cruz de metal. Es un joven cadavérico con un maltratado sombrero de copa color violeta; se sostiene, con ambas manos, en un bastón que parece dispuesto a romperse en cualquier momento. No hay duda, lo mira a él. Y en un momento que se cruzan sus ojos, se da cuenta que el joven sonríe. No lo recuerda como amigo de Franz. En ese momento, Julie se acerca a abrazar a Hermann, y se recarga en su hombro. Eso lo distrae. Aquella mañana ella entró al baño mientras él se afeitaba, para decirle: “Tenemos que partir en dos horas, el cuerpo ya está listo y Dora ya ha dejado de llorar”. Hermann suspiró para volver a concentrarse en el cuidado de su bigote de hebras blancas y sintió las manos de su esposa diminuta posarse sobre sus hombros: “Es extraño pensar que Franz, nuestro Franz, ya no está en este mundo”, dijo Hermann, “no sé qué debería sentir. Que nuestro hijo ya esté descansando no hace que olvide los días que le enseñaba a nadar”.

Los árboles del camposanto empiezan a agitarse. Pareciera que las nubes furiosas buscan asustar a los deudos. Hermann vuelve a ver, de reojo, al hombre que lo acusa con la mirada, y luego se enfoca en el joven Brod, a quien ya mandó un telegrama para que, tan pronto termine el entierro, solucionen los asuntos legales sobre la obra de Franz. En ese momento inicia el llanto: la novia de su hijo se dobla en el suelo, acerca la mano a la herida en la tierra, pide que le devuelvan a su hombre. Para ella, la tumba es su hombre. Para ella, ese agujero, de ahora en adelante, será su hombre. Y sólo puede emitir gritos lastimeros. Esos gritos resuenan en el interior de Herman. ¿Ahí se encontraría su hijo? ¿En su interior? No sabe qué pensar así que se aleja del grupo, acercándose a los límites del cementerio. Ahí puede recuperar la forma. Ahí puede estar lejos de los lamentos. Para tranquilizarse, repasa la última vez que habló con Franz. Su novia marcó a la casa Oppelt para darles noticias; Julie había respondido el teléfono. Hermann, que estaba a su lado, pidió hablar. Franz sólo respondía a las preguntas que su padre le hacía; en el fondo de su voz se escuchaba un silbido –entonces, ese silbido era su hijo–, y Hermann entendió que, esa vez, Franz no quería permanecer en silencio: quizá quería hablarle sobre el hospital, sobre el libro cuyas galeras acababa de revisar, sobre cómo ellos dos fueron, con los años, creando distancia. Las palabras no querían salir, se rebelaban.

Hermann espera cerca de la sinagoga a que termine el entierro. Sabe que cuando la gente se le acerca es para cumplir con la tradición, inútil, de intentar compartir el dolor. “Lo sentimos, señor Kafka, su hijo ya está descansando, ese puede ser su consuelo”, le dicen algunos. “Lo siento, Hermann, pero usted siempre cumplió con él y, de seguro, se fue alegre pensando en eso”, comentan otros. Los que no saben qué decir aluden a preceptos: “Los padres no deben ver morir a sus hijos, señor Kafka, comparto su dolor y estoy a su disposición para lo que necesite”. La gente no deja de moverse, algunos se acercan a su familia y les brindan palabras de aliento, sin esperar respuesta, porque quieren pensar que hicieron lo posible para consolar a los deudos.

En ese momento, se acerca Ottla y se queda mirándolo: “¿Estás bien, papá?”, le pregunta ella, al frotar la solapa de su saco. Este asiente y ella, de golpe, se lanza sobre él y lo abraza. Es un gesto tan raro en Ottla que Hermann tarda en rodearla con sus propios brazos; y, mientras esto ocurre, el hombre que lo ha mirado durante el entierro se acerca al joven Brod, y le brinda una tarjeta. Luego lo mira de reojo una vez más, antes de irse. Hermann supone que aquel desconocido es el único que realmente ve al monstruo debajo de la piel arrugada y las canas; al hombre que quizás empujó a su hijo al río para así cumplir alguna sentencia estúpida, en la que, después de expresarla, el mismo juez dejó de creer.

A lo mejor su hijo, ahora, es esa mirada que él, desde su dolor, no puede descifrar.

+++

Era de madrugada cuando Mara observó desde la ventana del taxi cómo se imponían, por encima de los tejados y las cúpulas iluminadas de dorado, las torres puntiagudas del Castillo. Éstas pinchaban el cielo estrellado que la había recibido tras bajar del avión. La luna no estaba por ningún lugar. El automóvil transportaba a Mara por una ciudad muy distinta a la suya: esas calles no se parecían en nada a aquellas en las que Mara creció, las cuales siempre estaban mal asfaltadas; y las luminarias con luces colgando de filigranas eran muy distintas a los postes de madera mohosa y metal oxidado, alrededor de los cuales ella corría en círculos con sus amigos del vecindario.

Desde el aeropuerto había seguido el recorrido en el mapa de su teléfono. Con un fervor que pocas veces había sentido en sus veinticuatro años, se dijo que avanzaban por el malecón del río en dirección al Viejo anillo de la ciudad, y que las llantas del automóvil pasaban sobre las calles de cantera por las que, hace más de cien años atrás, Franz Kafka debió caminar también de noche, en su regreso a la Casa Oppelt. Quizás al abandonar alguna tertulia en la que leyó fragmentos de sus escritos.

En cuanto el auto se detuvo frente al hotel, le pagó al taxista con el primer billete que sacó de su bolsa y luego realizó los trámites en la recepción de manera mecánica. Hasta sintió que escribió mal su nombre. En cuanto entró a su habitación, dejó la maleta junto a la cómoda y se tiró sobre la cama de edredones que ella nunca podría costear en su casa sin siquiera quitarse la ropa, envolviéndose entre las telas frescas; necesitaba hundirse en el sueño. Sus pensamientos, sin embargo, corrían en todas direcciones como si estuvieran en un incendio, y no hizo más que dar vueltas en el lecho sin lograr desvanecerse. Resignada a que iba a batallar para dormir, se puso de pie para encender la luz de la habitación y, así, examinarse en el espejo: tenía las ojeras tan marcadas que combinaban con su cabello oscuro. Su cara era la de una cocainómana sin dosis. Para pensar en otra cosa, se acercó al balcón para correr el cristal: encontró al río Moldava inquieto, sin reflejar el mismo cielo estrellado, ahora con algunas nubes. Ya llegaste, intentó calmarse mirando las ondas en la superficie de la corriente, y quizás este lugar no es tan diferente de la tuya: ahí está el río como en tu misma ciudad, se reprochó; ahí está la vida cortada de tajo por el agua que corre siempre en dirección al océano.

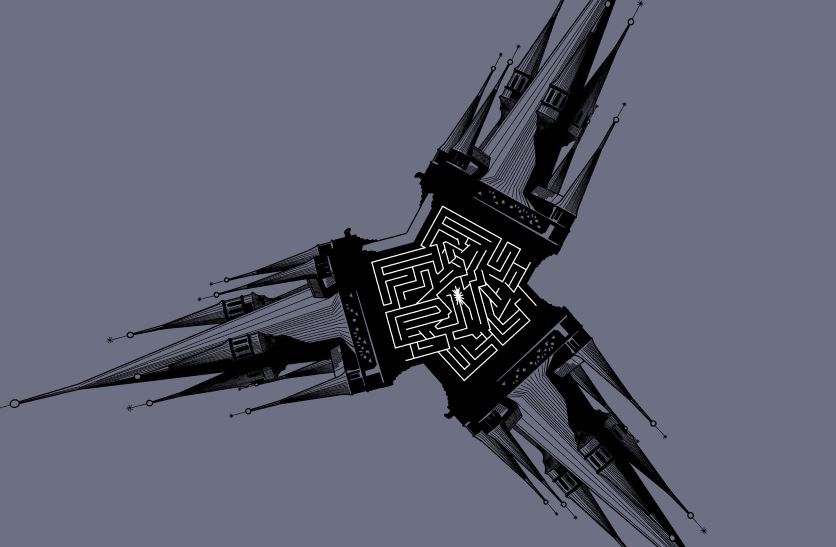

Esa identificación entre su pasado y su presente desapareció con la luz solar. Al caminar por el Viejo anillo, lo primero que descubrió es que los techos de casi todas las casas ahí parecían hechas de tabletas de chocolate, cuya pintura no mostraba deterioro por el sol como sí ocurría en la colonia donde vivía con su familia; en algunos casos, hasta parecían pasteles de boda con sus grandes cúpulas, torres y la pintura exterior, de tintes opacos; en especial la Sinagoga Nuevo Jerusalén, en el barrio judío. Mientras caminaba rodeada de cientos de turistas que hablan en tantos idiomas, recordó un árbol cerca de su casa que siempre estaba lleno de chanates y le dio la sensación de que uno podía perderse entre esas avenidas y volver a la misma plaza más de una vez, ya que los caminos parecían girar sobre sí mismos: sintió que estaba recorriendo un enorme y elegante tablero de serpientes y escaleras.

Se acercó al puente de San Carlos y, sin cruzarlo para atravesar el río, admiró en la otra orilla el Castillo, ahora sí bien iluminado, que las torres filosas en realidad pertenecían a una iglesia –la Catedral de San Vito, no olvides tu documentación– como si quisieran arañar al cielo, y centrándose en observar a detalle su cúpula color aqua se preguntó en qué se diferenciaba de la mansión de un narcotraficante, también repleta de lujos; algo no le permitía concebir que fuese real, lo más cerca que había estado de una construcción así era cuando veía películas ambientadas en la era medieval y, de repente, recordó el relato de Kafka sobre el mensaje imperial y lo adaptó, en su mente, a su propia situación: El Emperador os ha mandado, humilde extranjera, quien sois la insignificante sombra arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje; el Emperador desde su lecho de muerte os ha mandado un mensaje para vos únicamente. El emisario se adentra más y más en aquella construcción filosa, y así por miles de años; y por si al fin llegara a lanzarse afuera, tras la última puerta del último palacio –pero nunca, nunca podría llegar eso a suceder–, la capital imperial, centro del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios sedimentos. Un hombre sin rostro se perdía entre las escaleras y las pieles de serpientes de aquella ciudad milenaria y nunca llegaría hacia Mara, quien sacudió la cabeza para concentrarse en la ciudad que estaba conociendo.

Continuó caminando por aquel barrio histórico y al encontrarse frente al Reloj Astronómico para admirar sus áureos aros, fue cuando la sensación de que iba a fracasar en su objetivo comenzó a asfixiarla: aunque en su ciudad había un reloj público, éste no sobrepasaba ninguno de los edificios que lo rodeaban, ni siquiera los árboles de aquella plaza, y seguro todos pensaban que era un adorno caro para el centro de la ciudad; mientras que el gran Reloj Astronómico, con sus círculos de metal dorado y celeste, parecían más bien una máquina del tiempo. Incluso pensó que si ella ingresara por la puerta del edificio, seguro, saldría en una época en que las personas usaban sombreros de copa y viajaban, aún, en carretas. La desesperación la hizo correr de regreso al Moldava, de la misma manera que solía hacerlo con la ribera del Tamazula; al admirar la corriente se dio cuenta que, también, la luz le hizo descubrir que los raudales no se parecían: éste era enorme y en él navegan botes de pasajeros; allá, en cambio, había lirios, cadáveres, chicos que por apuestas se metían al agua para nunca resurgir vivos. Se preguntó si Franz –lo mejor era tutearlo, ahora que escribiría tanto sobre él– se habría detenido alguna vez a admirar el cauce, igual que ella lo hacía en ese momento; de inmediato lo dudó, pues en su ciudad las personas nunca se detenían a hacerlo con el Tamazula, para ellos sólo era un montón de agua en la que, a veces, había patos. Luego recordó que Georg Bendemann, el protagonista de “La Condena”, abandonaba corriendo su casa para arrojarse a la gélida corriente. Entonces se reprochó: ¿cómo escribir, entonces, de esta ciudad, y lo que ocurrió en ella, si sus referencias eran tan lejanas, tan aburridas, repletas de tanta tierra muerta?

Decidió regresar a la plaza central, en espera del guía que contactó para que la moviera por la ciudad. Al perderse entre todas esas personas que siempre parecían pedir disculpas; entre los turistas que, contrario a ella, se tomaban fotografías frente a aquellas casas de chocolate, volvió a sentir que se había lanzado a un reto que no sabía si podría cumplir. De pronto le faltó el aire. La ciudad le ofrecía muchas calles, ¿cuál iba a tomar? Cuando pensó que se iba a quebrar, como a veces lo hacía en los baños del periódico, se encontró en el costado de un edificio con un grafiti en inglés; gracias a él sintió que, probablemente, podría solucionar sus inseguridades, que sería posible encontrar a alguien que le ayudara a perderse en las calles de aquella ciudad, por la que, según dicen, alguna vez caminó una figura de barro que cobró vida gracias a las palabras de un rabino; las mismas por las que Joseph K. se perdía mientras intentaba descifrar cómo liberarse de su juicio; las mismas por las que Franz Kafka y Max Brod caminaban borrachos, de madrugada, tras visitar los prostíbulos.

El grafiti decía, en inglés, que Gregor Samsa no había muerto. Las “a” eran el símbolo de la anarquía.