En aquellos tiempos mi madrecita se pasaba el día defendiendo sus guayabas de los vecinos que insistían en robárselas. No era suficiente con cuidarse de los pájaros o de los perros. La pobre se tenía que ir a sentar enfrente de la casa, a hacer guardia, para ver si apenas así le tocaba comerse aunque sea una. Y es que el árbol ya había dado varias, pero siempre se desaparecían y, como no nos llevábamos bien con nadie, era preferible dudar de todos por igual.

Por otro lado, mi papá nunca se dejaba ver. Disque trabajaba tiempo completo y volvía durante la madrugada nomás a dejar toda la mesa chorreada de cerveza. Más de una vez tuve que limpiar su reguero para desayunar mi huevito con nopal. Desde que abría la puerta yo ya sabía que él había llegado de pasada porque el olor a alcohol se extendía por todas partes.

Así se sentía el ambiente cuando el teléfono de la sala hizo un estruendo espantoso y me despertó de la nada. Solo por eso me levanté, pero iba de mal humor, con el cuerpo echado hacia adelante para sostener la joroba de sueño que me cargaba. Era mi tía Carmen, la del pelo cortito hasta el pescuezo. Sin perder tiempo me preguntó por mi madrecita y yo me fijé en el reloj. Eran como las cinco de la mañana y a esas horas ella ya estaba en posición frente al árbol de guayaba. Desde la ventana pude verla ahí bajo la sombrita del manzano. Anda afuera, le dije, mientras clavaba la mirada en una rata que se había metido. Dile que su papá ya se le murió, me respondió, y la rata se me perdió de vista. ¿Cómo dice, tía? Que le digas a tu mamá que se le murió su papá, y que venga a mi casa más tarde. ¿Cuándo fue eso? Hoy hace rato. ¿Y yo cómo le voy a decir eso? Tú sabrás, mijo, y me colgó.

Me quedé pensando mientras veía los números del teléfono. En ese momento pudo haber pasado la rata por encima de mis huaraches y aún así yo no habría reaccionado. El abuelo y yo no éramos tan cercanos, pero vaya sorpresa enterarme que mi tía Carmen le guardaba tanto rencor. No titubeó ni un poquito para darme la noticia y hasta daba la impresión de que no era su mismísimo papá el que también se le había ido.

Como a las seis y media se metió mi madrecita para preguntarme qué quería desayunar y por Diosito que intenté actuar como siempre. Sabía que no podría tardar mucho en decirle y aún así traté de alargar un poquito más el tiempo porque, aunque la noticia me remordía la conciencia, ella se miraba tan alegre, y yo sabía que en cuanto le dijera se le iba caer la sonrisa.

Recuerdo que mi abuelita, que descanse en paz, solía decir que cualquier momento de gozo era pecado. Quien sabe por qué me acordé de eso ahorita. Quizá porque alguna vez la escuché decirlo durante un funeral. Creo que fue cuando se murió mi tío más grande. A mi abuelita le pesó mucho y semanas después ella también se nos fue. Yo pienso que quería alcanzar a su hijo en el más allá, pero de paso dejó aquí abajo a otros nueve. Luego estaba mi abuelo. Él era todo lo contrario. Ya con no decirle “abuelito” entendí que no lo querían. Hasta donde sé mi madrecita se juntó con mi papá porque era igual a mi abuelo. Es más, ella ya sabía que los dos se conocían desde antes porque fue mi abuelo el que los casó. Así era él. Nunca quiso pensar en la felicidad de sus hijos. Por eso mi tía Carmen lo veía con tanto rencor y por eso mi madrecita no me había dejado ir a visitarlo tan seguido. Solo íbamos cuando estaba mi abuelita en la casa. Luego de eso era él quien nos venía a visitar en la bici.

¿En qué me quedé? Ah, sí. Después de desayunar ya por fin me animé a salir al jardín, y por mucho que me puse de puntitas mi madrecita rápido me descubrió. ¿Qué ocupas, mijo? Nada, amá. Vengo a hacerle compañía. ¿Cómo supo que aquí andaba yo? Hasta acá me llega tu olor, me dijo. ¿Cómo así, amá?

Agarré asiento en el piso. Me quedé ahí buen rato y respiré profundo para aclararme la mente. ¿Qué me vienes a decir?, me preguntó, sin perder de vista el guayabo. Ella sabía todo antes de que yo lo supiera, por eso no me extrañaba que ya sintiera que algo andaba raro conmigo. ¿Qué te dijeron hace rato cuando llamaron? ¿Ahora qué pastilla ocupa mi apá? Mi madrecita ya sospechaba y ya hasta el ambiente se sentía bien melancólico alrededor de ella. Así que mejor aproveché y le dije de una. Llamó mi tía Carmen. Dice que el abuelo se nos fue y que quiere que vayas a su casa en un rato.

Se sintió correr el viento. Un pájaro se acercó al guayabo pero mi madrecita no le lanzó ninguna piedra —como solía hacer— y supe que ya le había hecho efecto la noticia. ¿Cuándo?, respondió con pesar. En la madrugada, amá.

A partir de ahí hubo mucho silencio. Como ya no me hacía más preguntas, me quedé ahí sentado otro rato hasta que sentí que se me subieron las mochomas y mejor regresé a mi cuarto. En todo ese rato no la escuché llorar. Más bien parecía haberle quitado importancia al guayabo, así como yo lo hice con la rata.

Rato después me quedé bien dormido y nomás desperté para ir a comprar tortillas. Desde que abrí la puerta, alcancé a escuchar a mi madrecita en su cama, sonándose los mocos. Se alcanzaba a ver su silueta a través de la cortina y de vez en cuando el abanico giraba lo suficiente para dejarme verla completa. Se veía como un tamalito debajo de tantas sábanas y con solo verla ya me entraba calor. Sentí tristeza por ella pero no sabía qué hacer, así que fui a la tienda y para cuando volví, ella se había terminado de arreglar. Traía una ropa muy café que nunca le había visto y le noté los ojos hinchados. Ahorita vengo, mijo. Pero yo no la iba dejar irse así. Yo la acompaño, amá, le dije, y corrí a ponerme los huaraches y un sombrero para el sol. Luego me enrollé dos tortillas para el camino y caminamos a casa de mi tía.

Al entrar escuchamos el alboroto. Más que un día de luto parecía fiesta y mi madrecita llegó regañando a todos. Ella era la hija mayor, pero ya había perdido autoridad frente a mis tíos. Se notó rápido la actitud de la familia porque pronto nos enteramos de que mi abuelo se había muerto en un accidente. Se los explico así como me contaron: un camión de la ciudad lo aplastó cuando él iba en la bici de camino a ver a una de sus amantes. Llevaba una caguama y varias cervezas en una bolsa con hielos, y todo quedó ahí tirado. Él también. Tardaron mucho en ir a recogerlo del piso. Y es que eso pasó a las cuatro y feria de la madrugada, y casi nadie andaba despierto a esas horas. Hasta a mí se me hacía raro que el abuelo anduviera por ahí en bici, pero así era él. Impredecible. Mi abuelita, en paz descanse, tuvo que aguantarlo mucho en vida. Ya no sabía yo si ella siguió a mi tío mayor o si él invitó a mi abuelita a seguirlo para librarse de mi abuelo. De cualquier forma eso nos contaron.

También supimos que le dieron dos infartos, porque el camión le pasó por encima dos veces con sus llantas gigantes, de esas que no son una sino dos y con eso lo amasaron hasta que se le salió el relleno. Mi madrecita, pobre de ella, le entraba mucho coraje cuando mis tíos hablaban así de su muerte. Si supiera que yo lo ando contando a como me lo dijeron. Es cierto que a mí en vida no me hizo nada, pero en muerte sí, y hasta la fecha no sé lo que vi, solo sé que nunca se me va a olvidar, y más porque ahora sé que pude haberme evitado un sustote.

Para explicar esa parte hace falta aclarar que mi abuelo tenía su casita hecha un desastre, con cacharros y cables por todos lados. Había comida podrida debajo de los muebles y él mismo se construyó otro baño que ni servía. Desde que mi abuelita se nos fue ya nadie limpiaba ese cuchitril, porque a él no le gustaba limpiar y cuando mis tías iban, él las trataba bien mal. Que triste que se tuviera que morir para que yo me hubiera dado cuenta de eso y para que todos pudiéramos volver a entrar a esa casa. Yo la recordaba bien bonita, más o menos limpia, llena de cachivaches, pero más ordenada. Eso fue cuando aún vivía mi abuelita, luego el abuelo se consiguió varias amantes y cuando murió ya no supimos nada de ellas. A lo que voy es que ya ni él soportaba estar en esa casa y por eso se iba de vago toda la semana. Ya ni se podía saber donde andaba ese señor de ochenta y pico de años.

Además, cuando se nos fue tuvimos varios dilemas. Por un lado, él era pescador, así que quería que lo quemaran para que sus cenizas se quedarán ahí en el océano para siempre, nadando entre los peces que en vida acostumbraba pescar para comer. Pero nos dijeron que eso no se podía, así que mis tíos insistieron en abrir la tumba de mi abuelita para jondear sus cenizas ahí dentro y deshacerse de él de una vez. No les importó si mis abuelos se agarraban de las greñas para toda la eternidad, y eso a mi madrecita no le gustó, porque además, ¿qué tenían contra la abuela? Ella no les hizo nada. Pero mis tíos hicieron su voluntad porque era el voto de la mayoría y luego entre mis tías limpiaron toda la casa. Tiraron todos los fierros y pertenencias del abuelo, y se dedicaron a buscar papeles de lo que sea. Así fue como encontraron un testamento y varias moneditas de plata. Ya que leyeron el papel se les fue la sangre a la cabeza, porque claramente decía que mi madrecita era la heredera de la casa. Esos días fueron los peores porque mis ocho tíos vivos se le echaron encima. En realidad sólo ella se había llevado bien con el abuelo. Lo único malo es que nunca se atrevió a decirle que no amaba a mi papá y que no se quería casar con él, pero al final parecía que el abuelo sí quería pagarle por su obediencia.

Luego de eso, se hizo un escándalo en la familia porque todos querían su pedacito de tierra, y mi madrecita recordaba clarito, cuando el abuelo dijo que esa casa iba ser suya el día que él se fuera, y que no quería que la anduviera compartiendo con nadie. Pero en esos días ella andaba llore y llore porque mis tíos la trataban muy mal, y apenas cabía en la casa de lo angustiada que se le veía. Pobrecita. Me acuerdo y me da tristeza. Al final repartió la herencia entre los nueve, pero aún así a mis tíos no les cambiaba la cara. Para hacerla peor, las monedas eran ocho, así que todos se quedaron con una menos nosotros.

Esa noche soñé con un recuerdo de cuando el abuelo me cargaba de morrito. Mi madrecita solía decir que yo era su nieto favorito y que siempre me regalaba cosas. Luego lo escuché murmurar que tenía un tesoro bien enterrado en la casa y que si lo encontraba era mío. Pero que tuviera cuidado porque se lo andaban cuidando y no sería fácil agarrarlo. Cuando desperté le conté a mi amá. Por algún motivo no le sorprendía que el abuelo tuviera más monedas escondidas y le dije que quería ir a buscarlas para traermelas a la casa. ¿Y si te encuentran tus tíos? No lo harán, amá. Iré en la madrugada. Usted deme las llaves. ¿Y si está enterrado en el pedazo de tu tío Pancho? Pues por eso hay que sacarlo antes de que él lo encuentre.

Al final sí la convencí, pero iba ir yo solo y el trato era que, si me encontraban, tenía que decir que fui a recoger la pala para ayudarle a quitar el árbol de guayaba, que disque ya la tenía harta. Cuando dieron las once me terminé de alistar y me llevé una lamparita que resultó muy mala para alumbrar. La casa tenía varias puertas, pero yo me animé a brincar por la cerca de atrás, nomás para no hacer tanto ruido y abrir una sola cerradura. Al principio batallé para cruzar, pero una vez dentro, cuando me hundí en el monte, sentí un ambiente bien tétrico.

Para empezar, el zacate me cubría por completo, no se escuchaban ni los grillos y olía muy fuerte a rancio. También tenía media barda construída con muchos pedazos caídos por los años y hasta podría jurar que más de una vez sentí algo siguiéndome por atrás. Creí verlo por el rabillo del ojo, pero decidí no acercarme a comprobar. Ya me andaban sudando las manos, cuando sentí algo aguadito bajo el pie y se me metió lodo entre los dedos. Daba la impresión de que era un tronco podrido, pero apestaba mucho y tenía un enjambre de moscas.

Para no meterme en broncas apuré el paso para salir del monte y pronto vi otra cosa extraña en el camino: parecía como si el abuelo hubiera arrastrado un costal de un lado a otro, un costal pesado al que se le hubieran asomado unas varas de moringa, porque la tierra tenía muchos rasguños en forma de zigzag. Yo lo seguí con la mirada mientras me acercaba hacia enfrente, donde ahora sí ya estaba la puerta. Era de fierro oxidado y con solo tocarla ya te dejaba las manos color chedron. Metí las llaves una por una para ver cuál era y alcancé a escuchar ruido dentro de la casa. Era como si alguien tallara la pared con una lija, y como ya no había muebles, el sonido rebotaba de aquí para allá entre las paredes. Traté de no pensarla mucho y en un pestañeo ya había abierto la puerta. La oscuridad era tan densa que bien podía tener un muerto ahí parado, viéndome de frente, y yo no me habría enterado, porque a diferencia del patio, ahí adentro no llegaba la luz de la luna y por eso tuve que sacar la lámpara. Claro que también había ventanas, pero ni por ahí se podía caminar bien, y luego la casa era tan vieja que de pronto se caían algunos pedazos de techo y hacían que se me acelerara el corazón por el susto.

A pesar de llevar mucho tiempo sin ir, rápido ubiqué dónde andaba. Sabía que de un lado debía estar el baño y después el otro, más adelante la cocina, el cuarto del abuelo y la sala. Todo conectado por un pasillo. Aún así la falta de luz y la ausencia de muebles sí me desorientó lo suficiente. Una vez adentró sentí el aire pesado, caliente. Se sentía el olor a guardado. Para ir avanzando tenía que apuntar hacia el suelo para no caerme y luego a los lados para no chocar, así que me agarró de sorpresa cuando escuché como si una culebra anduviera arrastrándose por el techo, y de una señalé hacia arriba. Lo primero que noté es que el concreto sobre mi cabeza tenía un montón de arañazos y todos parecían pasar por toda la casa, dando vueltas en torno al mismo lugar. También, por primera vez, presté atención al olor que flotaba en las paredes. Lo más cercano que me vino a la mente era el olor a un gallo que se nos pudrió en la cocina, pero el olor cambiaba de lugar, se acercaba y se iba de nuevo. Así anduvo un rato, pero yo andaba necio en que aquellos ruidos eran mi imaginación. Si hubiera sabido que algo me andaba siguiendo, desde cuándo me habría largado de ahí.

Pronto encontré la pala recargada en una pared dentro del baño y se me vino a la mente que quizá el tesoro había sido enterrado ahí mismo y que aquello era una señal para saber en dónde cavar. Al final, ese fue el último lugar donde el abuelo construyó antes del accidente y me sonó bien lógico. Así que me encaminé despacio con la linterna.

Iba viendo hacia el suelo, cuando noté que en la sala estaba parpadeando el foco. Se me hizo raro porque ya llevaban meses sin pagar la luz, pero igual me acerqué a verlo, como hipnotizado, alejándome de la pala. Me encontraba justo debajo cuando escuché un ruido detrás de mí y volteé con el corazón acelerado. Había un espejo enorme que jamás había visto, lucía sucio de las orillas y podía verme de cuerpo completo. Despacio repasé mi cabello todo grasoso, mi camisa negra descolorida, mi pantalón roto de la pierna y mis huaraches medio deshechos. Por el sudor, parecía que me había zambullido en el río. Luego la luz del foco se fundió definitivamente y la linterna también. Me quedé a oscuras y por un rato todo quedó en silencio. Sólo se veían los rayos de la luna que apenas se asomaban por las ventanas.

De pronto volví a escuchar algo en el techo. Algo que se arrastraba desde el baño hacia mí, con mucha prisa. Era pesado y hacía un chirrido que me calaba los oídos. Retrocedí lo más que pude mientras le pegaba a la lámpara, con las manos resbalosas, para que volviera a encender. Entonces agarró y se hizo la luz, solo para dejarme ver una cara blanca, con una sonrisa alargada, recortada, con dientes alargados, que me veía con unos ojos enormes y enrojecidos. Tenía la cabeza ladeada y la mirada clavada en mí. Sus patas eran largas y peludas, pero su rostro parecía humano. Me acuerdo y se me pone la piel chinita. Pero como decía, en cuanto lo vi le aventé la lámpara y salí corriendo por donde pude. Sentí que me seguía pero yo atravesé la puerta y salté la cerca de una. Ni lo pensé. Tan chicoteado salí que en menos de un segundo ya había llegado a mi colonia, pero dejé todo tirado. Incluso me valió y grité en media calle por el miedo. Hice un relajo y mi madrecita no me creyó lo que vi. Todos los vecinos se enteraron de que me metí a la casa y a ella no le quedó de otra que decir que yo andaba borracho ese día y que me andaba haciendo como mi papá. Qué vergüenza, gritaron mis tías cuando me regañaron. ¿Qué andabas buscando ahí adentro, muchacho? El abuelo enterraba sus caguamas en el patio y yo entré por la pala para llevármelas.

Así dije para no hacer quedar mal a mi madrecita. Ella misma me ayudó a pensar en qué responder cuando me fueran a preguntar, pero lo que no pude nunca explicar fue lo que encontraron en la casa. Para empezar la lámpara que yo dejé se veía negra, negra como el petróleo y olía a plástico quemado, pero ya casi ni parecía nada más que un charco apestoso. Luego encontraron afuera un pozo en la tierra, demasiado profundo para ser de caguamas. Estaba justo detrás de uno de los baños, hasta se notaba que se habían metido un poco debajo de la construcción y la pala la dejaron ahí a un lado toda enlodada. Como era de entenderse, la puerta del patio quedó abierta y, para mi sorpresa, luego se metieron al monte, ese por donde yo entré, y encontraron un cadáver. Ese no me lo pudieron encajar a mí porque se notaba que ya tenía sus buenos meses ahí tirado. Hasta me sorprende que no lo hayan encontrado antes, cuando mis tías hacían aseo en la casa.

Pero las cosas se acomodaron para nosotros. En ese escaso tiempo, el enojo de la familia pasó de mi madrecita a mí, y luego, con lo del cadáver, volvió otra vez a mi abuelo. Pero no los culpo, ¿quién se habría imaginado que él guardaba eso ahí? Al final volví a soñar con mi abuelo y esta vez yo no era un morrito, sino que ya era un muchacho. Él me decía que había enterrado una monedita en una maceta de las que estaban afuera. Yo pasé por ahí una mañana, nomás porque no hacía falta meterse y ya iba de pasada. La pobre plantita se veía toda churida. Yo me la llevé a la casa y fui deshaciendo la tierra con el chorro de la manguera. De a poco se fue descubriendo una monedita y luego otra y otra. En total eran diez y todas de oro. Apenas las terminé de contar cuando escuché la moto de mi papá, y me apuré en guardarlas todas en mi camisa para que él no las viera, porque ya sabía que se las iba a gastar en pura tomadera. ¿Qué traes tú ahí?, me preguntó cuando se quitaba el casco. Una rata muerta. Y él se me quedó viendo. Ándale pues. ¿Seguro? Sí, apá. A verla.

Sentí que me puse pálido, porque se acercó a abrirme la camisa y las volteó a ver. Apretó los ojos, hizo una mueca con el bigote y se hizo para atrás. Ahí traes puro lodo, mijo. Tire eso, contestó, y se dio la vuelta para entrar a la casa.

Así supe que por algún motivo el abuelo no había dejado que él las viera. Luego de eso me metí a mi cuarto y no salí hasta mucho rato después, cuando él se volvió a subir a la moto y se fue. Entonces me acerqué a la cocina y vi a mi madrecita bien entrada embarrando tamales. Yo le enseñé las monedas y ella, con los ojos muy redondos, me preguntó de dónde las saqué. Le conté todo, sin saltarme nada, y se me quedó viendo un rato. Ay, mi apá, nomás dijo, y esa noche las enterramos juntos en el jardín, a un lado del guayabo.

Carolina Vega es alumna en la carrera de Animación, Producción y Arte Digital en el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa (ITESUS). Ha publicado en revistas como la Alcantarilla, Poetómanos y en la Antología Covid-19, No somos islas. Actualmente es miembro del Comité Editorial de la Revista Amarantine.

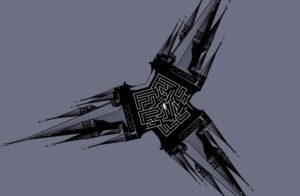

Arte de Mónica Montoya